UN PO' DI STORIA

Cominciò tutto dall'immagine che vedete qui accanto. È un piccolo affresco che si trovava sul muro di una casa posta all'incrocio tra la strada regia Romana e la via che conduce a Sicelle. Rappresenta la Madonna con in braccio il Bambino che stringe nella sinistra un uccellino: forse una rondine, simbolo cristiano della resurrezione, forse un cardellino, simbolo del suo sacrificio. Di attribuzione incerta, la critica si divide tra il ritenerlo opera di Paolo Schiavo e di un giovane Masaccio, ancora influenzato dalla maniera gotica.

Vuole la tradizione che nel XVI secolo, in un periodo di terribile carestia, un bimbo si soffermasse a pregare quella sacra immagine perché la Madonna aiutasse la sua famiglia ad uscire dai morsi della fame, ché in casa non avevano più nemmeno un tozzo di pane. Sembra che il bambino sentisse la Madonna risponderle di guardar meglio nella madia perché là di pane doveva essercene ancora e, infatti, in quella madia ne fu poi miracolosamente trovato.

Da quel momento furono molti coloro che si rivolgevano a Maria Santissima per averne aiuto e quando si diffuse anche la notizia di guarigioni miracolose, ben documentate dai tanti ex voto visibili nelle due cappelle del transetto, i devoti divennero una folla. Appariva a tutti evidente che quella santa immagine, nonostante la tettoia che nel frattempo era stata costruita, era ancora troppo esposta alle intemperie e, per moto popolare, si decise di costruire una chiesa che meglio la proteggesse.

Grazie alla munificenza di Santo e Donato Naldi, proprietari dei terreni in località Pietracupa che ne donarono allo scopo, nel 1596 fu iniziata la costruzione.

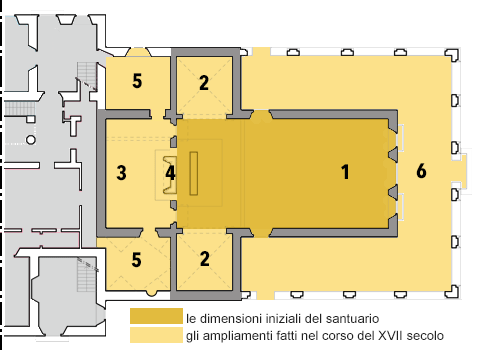

La chiesa era composta da un'unica aula che oggi è oggi la navata (1), ma più bassa e più piccola di pianta; lo scopo di dar protezione alla sacra immagine fu rapidamente raggiunto ma, terminata la costruzione, si mise subito mano all'ampliamento che avvenne a più riprese nel corso del XVII secolo.

La fabbrica, quale oggi ci appare, ebbe un padre illustre: la si dovette, infatti, all'opera di Domenico Cresti, noto come "il Passignano" (dal nome della frazione di Tavarnelle in cui nacque).

L'ampliamento, avvenuto tra il 1606 e il 1609, mutò molto l'aspetto della chiesa che aumentò in profondità con la creazione delle due cappelle laterali (2) coperte da volte a crociera, del coro (3) e dei due spazi ai lati del coro probabilmente entrambi ad uso di sacrestia (5).

Con quelle due cappelle laterali a formare il transetto e il coro, la chiesa ebbe una pianta a croce latina che, però, non si avverte proprio. Il bell'arcone aperto sul coro e che incornicia l'altare maggiore,

fu del tutto ingombrato dallo stesso Passignano che vi pose in opera la grande, bella tela raffigurante l'incoronazione di Maria con i Santi Pietro, Donato, Lorenzo, e l'arcangelo Gabriele (4).

Al centro di questa è il piccolo affresco della Madonna col Bambino che, pur staccato con poca maestria dalla sua primitiva posizione con la perdita di parti marginali, fa ancora bella mostra di sé (le discutibili corone d'argento che vediamo sulla testa di Maria e del Bambino sono evidente illogica conseguenza settecentesca del tema della tela e sono purtroppo sopravvissute al recente restauro del dipinto condotto dalla Soprintendenza fiorentina).

Nel 1636 la chiesa fu dotata su tre lati di un porticato coperto a tetto (6) che, per la sua pendenza, sacrificò le finestre laterali e la finestra sopra l'ingresso principale che fu spostata più in alto nell'odierna posizione, probabilmente richiedendo un aumento dell'altezza dell'aula.

All'altare della cappella destra del transetto fu posta una tela dei primi del XVII secolo raffigurante la Vergine che appare a san Carlo Borromeo mentre nell'altare dalla parte opposta del transetto si trova la tela della Crocifissione tra i Santi Girolamo e Francesco, opera firmata e datata 1609 da Cosimo Gamberucci; ai lati del presbiterio è collocata una coppia di angeli reggicandelabro in legno policromo della fine del Cinquecento.

Per gestire le entrate del Santuario, una volta caduto il patronato dei Naldi, fu costituita un'Opera laica denominata "Compagnia dei bifolchi" in ricordo dei contadini che, fornendo gratuitamente la manodopera ed il trasporto dei materiali, avevano contribuito fattivamente alla costruzione della chiesa.

L'antica Compagnia è tuttora attiva: con il nome di "Opera di Santa Maria delle Grazie di Pietracupa" è oggi una Fabbriceria che provvede col suo lavoro alla manutenzione del Santuario e degli immobili in sua proprietà, continua a festeggiare le ricorrenze di San Giuseppe e della Natività della Vergine Maria con gli annuali "pranzi dei Bifolchi", a festeggiare la festa del Santuario nella prima Domenica di Agosto.

Riesce con la sua attività ad offrire intatto il Santuario alla devozione dei fedeli e all'amore del popolo di San Donato.

Bibliografia

Luigi Santoni, Raccolta di notizie storiche riguardanti le chiese dell'Arci Diogesi di Firenze, Firenze, Tipografia Arcivescovile, 1847

Carlo Celso Calzolai, La Chiesa Fiorentina, Firenze, Tipografia Commerciale Fiorentina, 1970

Pietro Torriti, Le chiese del Chianti, Firenze, Le Lettere, 1993

Stefano Bertocci, Tavarnelle Val di Pesa. Architettura e territorio, Empoli, Editori dell'Acero, 1999

Un grazie all'arch. Salvador Righi per il suo contributo

MJ